| Contents

��

�m�ٕt���Z��ɂ��� �� ���a�̐����p�� |

| |

| |

| �����a�̐����p�� |

| |

| ���a�̕�炵�̂Ȃ��Ŋ��������p��̂��Љ�ł��B�L���̂Ȃ��̉����������̂������v���o���Ă��������B |

|

| |

|

| |

|

| |

���������

�@�~�̖�A�₦���Q����ʂ����点�A�����U���̂�������ۂ̖�ځB �@�~�̖�A�₦���Q����ʂ����点�A�����U���̂�������ۂ̖�ځB

�@�f�ނ͏����^�̃u���L���̕��������A�W�͂˂����ݎ��ɂȂ��Ă����B���ɓ��퐻�̕�������A�W�͖̐�����������Ŏg���Ă����B���퐻�̂ق����_�炩�Ȓg������������������₷���A�����ɒ��ӂ��v�����B

�@�g�����͘R�l���g���ĔM���𒍂�����A��������B������h���q�̑܂ɓ���A����������ƌ��сA�z�c�̒��ɓ���Ă����B�ʂ����肪�L�������������v����ĕz�c�ɐ��荞�ށB�₽�����悪�a�炮�B���ɂ͑܂̌����ɂ݁A�Ώ������邱�Ƃ��������B

�@������ۂ��K�v�Ȃ̂͐Q����ȁB�Q���̈����q�́A�n�����Ă��܂��ƁA�����Ɠ�����ۂ��O���ꂽ�B���������ĕz�c�����яo���Ă��܂��A���ׂ������Ă��܂�����B

�@�k���̎����̓X�g�[�u�Œg�����Ƃ͂����A�Q��Ƃ��ɂ͒g�[�͗��Ƃ��B�����������̌ċz�ŕz�c�݂̋͂�������Ɠ��銦���B

�@���A������ۂ̂����͂ʂ�݁A���ʊ�ɋĐ��Ɏg�����B

|

�i���c���|�j |

|

|

|

| |

���̂��炢�Ƃ��̒��Ԃ���

�m���炢�F᷁@�@��̗��@�A���������āA�����������e��B�B���������āA����������e��B�c��ɁA���������ĉ�����A����������Ɨp�̂��߂̗e��B�̂���A���ɋ����O�A�����A���̖ؐ��Ōʏ�ɍ����������˂��t���݂̂ŏc�ɉ~�`��ɕ��ׁA���t���A�|��������́u�����v��Ƃ߂đ���B�n �m���炢�F᷁@�@��̗��@�A���������āA�����������e��B�B���������āA����������e��B�c��ɁA���������ĉ�����A����������Ɨp�̂��߂̗e��B�̂���A���ɋ����O�A�����A���̖ؐ��Ōʏ�ɍ����������˂��t���݂̂ŏc�ɉ~�`��ɕ��ׁA���t���A�|��������́u�����v��Ƃ߂đ���B�n

�@���̉����A�E�l���ؐ����C���A�e�퉱�A�召�u���炢�v��X��̍�Ə�ō���Ă����B

�@�Ă̕���ɁA���{���̏�������ʂ������g���A�[���̍s���̗l�q���G�̑�ނɂ��Ă���悤�ɁA���̓����ɑ傫�ȁu���炢�v���o���Đ���A�[���߂����܂����ʂ�ܓ��Œ��̊��𗬂��B�s���͒��ōs���A�����₩�ȃ��t���b�V�����C�L�ŁA�ȃG�l�ł�����B�Ă̎q���̐��V�тɂ��A���݂̃r�j�[���v�[���̂悤�Ɂu���炢�v���g�����B

�@���a30�N�キ�炢���A�܂�����o�Y�������A�Ԃ�V�̎Y���ɁA���ɂ��₳�����A����̔ł����āA�ۉ����̂���u�̂��炢�v���K���i�������B���A�ؐ����炢�́A���̕ۉ����ő傫���X���ː������A�����l�A�r�[���A�Z��X�C�J���₷�̂ɂ��d���B�V�����n�ł͖������ߍl�Ă��ꂽ�u���炢�D�v�����ł�����ό��p�Ɏg���Ă���B

�@�����u�������^�̖ؐ��ƒ땗�C���i�����ɒ����⓺���̉��˕t�̊�����t���A��������R�������ĔR�₷�j�̉���������A���ݎn�߂�ƁA���̕��C���̂܂�����ł��Ȃ���⑤�����T�C�N�����āA�u���炢�v�ɍ�蒼���̂C��������ɗ���ł����B

�@���A�c�����q��@�p�̃A���~�A�S�ނ��A���A�u���炢�v�̍ޗ��ɓ]�p���A�y���āA��v�ȑ傫���u���Ȃ��炢�v��������B���݂ł͖w�ǃv���X�`�b�N�ɂȂ�A��w�y���Ȃ�B

�@�ގ��̕��Ƃ��āu���v������B�m���F�ؐ��̉~�`�e�헗�������āA�^�ԁA�ڂ����߂�᷂��[���o�P�c��̗e��B�艱�i�����⎝����̕t�������A���ʊ���x�̑傫����᷁A�j�������A�����A�n�����A�삦���A�������ɂޓ��X�B�n���ɂ܂�鎖���͑����B���Ă��̂����̈�A�u���������ƁA�������ׂ���v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��ƂȂ̂��A���������Ȃ�̂ŁA�����Œ��ׂĂ݂܂��傤�B

�@�]�ˎ���A���E�l�ɂ͂悭�D��H�o�g�҂��Ȃ��Ă����ƕ����B�ނ��g���A����R�炳�Ȃ��e������Z�����Ă��邽�߂��A᷂Ƃ�����䏊�������D�Ƃ��Ăꂽ���Ȃ��B���Ɠ����p�r�Ƀo�P�c�����邪�A������������u���L���o�P�c���o���B���Ԃ�ő����[�߂̖؉��̓o�[����݉��ŁA�傫�ȕX�琅����A�I���U���b�N�p�́u���b�N�v������ہA�A�C�X�s�b�N���g���Ă��e��Ɍ��������Ȃ��̂ŁA�Ɩ��p���X�@���o���܂ł悭�g��ꂽ�A���ƒ�ŕX���A�X�̂��p�̕X����ɂ������B

�@����ɉ��Ɏ������̂Ɂu�M�v������A�m�M�F��ɗ������̒����p�Ɏg���A�ӂ������B�n���{���A���X�A�ݖ��A�Е�����ɋ���ȒM���g�p���Ă����B���݂͕ی����̎w���ŃX�e�����X���e��ɑւ����Ă���B����A�č��̍��w�r���̍��ː����͌��݂ł��A�����ێ��̂��ߖؐ��̊ی^�������g�p���Ă��āA�����̒M�E�l���劈�Ă���B�l�l21�����h�}�[�N�^���[�ł��O���M�̐����i�ő�80�g���j���n���ƍ��˂ɒu����A�����p���Ɏg���Ă���B���{�̒M�͉����ڂ܂�^�������A�O���̒M�͒��������c��ݏ㉺���ڂ܂�^�������A�]�����Ĉړ�����ɕ֗��B��������A���ށA�Z�����g�A�m�B�͖ؐ��M�ɓ�����A�A������Ă����B

�@���N�̉Ắu���炢�v�ōs�������Ă݂悤�c�B���āA�ǂ��Łc�H

|

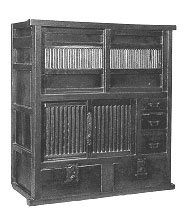

�m�ʐ^�n��O���̂����ނ̂��炢�i���a57cm����25cm�j |

�i�z�q�p�v�j |

|

|

|

| |

��������

�@���ĉƑ����W�������̊ԂɕK������ꂽ�u�����v�B �@���ĉƑ����W�������̊ԂɕK������ꂽ�u�����v�B

�@�����{�ł͐����Ƃ��Ă�邱�̉Ƌ���n�߂��̂́A��������ɓ����Ă���ł���B

�@���Ƃ��ƒ��\�y�Ƃ́A��O�ł��������Ă�Ƃ��ȂǂɎg��ꂽ�g�їp�̒��̓��̓������̂��Ƃ������A�������܂��A�����ɕt���������̓��̏��������镔���̂��Ƃł��邪�A�����ƁA�L���ȏ��l�B�Ȃǂ̊ԂŐ���Ɏg����悤�ɂȂ��Ă������~�ł̏���I�Ƃ��ꏏ�ɂȂ�A�]�˂̌�����ɏ����I�ȁu�����v�̌��^���ł����悤�ł���B

�@�����ɓ���A�s�s�Ő�������l�X�������n�߁A���̊Ԃ��H����c�R�̏�Ƃ��ĉƂ̒��S�I�ȕ����ɂȂ��Ă���ƁA�����́A���������َq�A���z���ӂ܂Ő����̂��܂��܂Ƃ�����������܂��ꏊ�Ƃ��đ�Ϗd���悤�ɂȂ����B�吳���珺�a�ɂ����ẮA�����o���t���̂��̂�ԑ��K���X�˂����ꂽ���̂ȂǗl�X�ȃf�U�C���̂��̂�����A�����ԁA�����̕�炵�̒��Őe���܂��Ƌ�ƂȂ����̂ł���B

�@���̌㐶���l�����ς���āA�H��������������ԑ䂩��_�C�j���O�e�[�u���ւƕω����Ă����ɂ�āA�ߍ��ł͂��܂�p�����Ȃ��Ȃ������������A�u�����̊ԁv����łȂ��Ƃ����̂�����������������Ƌ�ł���B

|

�i���щ��q�j |

|

|

|

| |

| ���Ɩ��i�O�с|�p��̎���j |

|

|

�吳�����̐Ζ��݂胉���v

���a�������̓d�C�X�^���h

|

�@�Ɩ��͐́A���̂��āu����v�Ƃ����A�Ñ�����]�˖����܂Œ����ԁA�A���������̓����i�؎�A�Ӗ��A���̎�-�ցA�C�k�K���A�n�V�o�~�A����݁A�ˁj�Ί�i���ΎM�A�q���E�\�N�A����j�ɓ���āA���c�i�R���A�����A�j���g�R�̐c�j�ɓ_���A����i�s���A�A�����i���Ƃ��j�j���ɓ��ꂽ��A���Ί�̗��Ŏg�p�����B�n��ɂ��A�����Ƃ��ċ����i��j�A�N�o�L���i���������A�������Ζ��j���g�p�B�n��Y�̓����A�c�A���Ί�A���Ηp��A�H�|�i������ʎG��܂Œm�b�A�H�v���Â炵���A�l�X�Ȍ`�ԁA���@�Ŗ�A���Ƃ炵���B�a�X�C�i�ؘX-���A�n�[�̎��̎����j�͌����̍̎�A����H������ԑ����A�����ŎЎ��A�����A���ʕ��m���̕x�T�K�w�̂��́B

�@���Ȃ݂Ɂu����v�Ƃ͂��̓���������āA������̖������ɓ����̂ɁA�S�x���������Ԃ��|���邱�Ƃ��琶�܂ꂽ���t�B�؎퓔���̒l�i�͕Ă�3�{�������Ƃ��A�a�X�C�͍X�ɍ����������B�܂��A�y���[���q�A�ʏ����͓����p�Ɍ~���݂̂��̂邽�߁i�{�̂͂��̏�Ŕp��-�ܑ̖����j�A�ߌ~�D�p�̕K�v������⋋����̂������ړI�������B���̌�e�L�T�X�B�Ŗ��c�J������A�ߌ~�͖����Ȃ�B

�@�����ɓ�������Ȑ��m�X�C�i�p���t�B�����b�N�X�j���A���A�����ʎY���B�����ɐΖ��ƐΖ������v���A���A�����ɍ��Y�����A�����ȑ��푽�l�Ȍ`�Ŗ����̑�\�I�Ɩ��Ƃ��đ�X�I�ɕ��y�B�A����������薾�邭�A�Ɠx�����e�ՁA��舵���₷���A�X����Y�Ɨp�A�ƒ�p�ɏƖ��̎嗬�ɂȂ���A���������A�Ɏq���̉Ή��i�ق�j��ق�����₷���A���A��i����44�N�g����j�̉Б����̌����Ƃ��đ傫�ȎЉ���ɂȂ�B���̐Ζ������v�p�ɁA�ȑO��蓔�Ηp�ɏL�����Y�o���p����Ă����V���A���쓙�̐Ζ���˂��ғ���Ɖ����ꐸ�����Y���ꂽ�B

�@�Ζ������v�ƕ��s���āA�J�[�o�C�g�A�Z�`�����K�X�������h���L�̂��߉��O�p�Ŏg�p���ꂽ�B

�i�z�q�p�v�j |

|

|

|

| |

���Ɩ��i��с|�ݔ��̎���j

�@����5�N���l�ɃK�X���ݒu�B����16�N�d����Ёi�������d�́j�����A����20�N���d�i�G�W�\�������C�@�֒����A���꒬�t�߁j�J�n�z�d�A�A�[�N���X���ɋ����B�s�s���ł͎����ێ��A�ߑ㉻�A���Ɗ������ɔ����A�X���ɂ̓K�X���A�Ζ������v���A�A�[�N����3��̌��������݂��A�吳���������B�����푈��̍D�i�C�A�K�X�����l�����ʼnƒ�ł��K�X���i���M�}���g���t�j���ꎞ�����y�B����20�N��ʉƒ�ɂ��z�d�J�n����A����23�N�J�[�{���d�������Y���A������Ɠx�Ȃ���A���̋P���ƈ��肵�����邳�A��y�ȑ���͐�����ρB�Ζ������v�Ɉ����Â������A���F�Ɏq���̊}�g�p�A���K�͔��d�������݁A�X�ɖ���25�N���͔��d�i���������A���m��j�J�n�ōL��z�d���A�ᗿ�������A�d�����ቿ�i���A�����ł͑吳���ɂ�90���߂��d���ɐ�ւ��܂����B����42�N�^���O�X�e���d���Y�A���Ɠx���A�h���P�x���ߋ��`�Ɏq�O���[�u���g�p�B��e�ʔz�d�A�H��̊W��e���V�䒆���݉������P���ŕ��y���܂����B

�@21���I�̍��ł��A�����Ɠ������z�u�������̂��s�v�c�ł��B�@

�@�����ɂȂ�A�Ɩ��́u�p��v���u�ݔ��v�ɕω��A�Ɩ��ݔ��ƂȂ�A�s�����K�X����d���A2�d�R�C���d���A��P�x���ʉ������d���ƒ��������A���Ɠx�Ɛi�����A�d�����\�̎���ɂȂ�܂��B�������`���a���Ή߂������M�d���̑S���B2����풆���Ίǐ��p�ɉ��ʂ̂ݏƂ炷�}�A�}�����A�h�R���d�����g�p����A���̓d�͕s���̈ꎞ���A�s�s�K�X�p�}���g�����K�X�����v�������B���a40�N����u�����������I�ɕ��y���܂��i�ƒ�p�̕��y�͐��E�I�ɒ������j�B

�@���݂ł́A�\���߂��閾�邳�ɂȂ�i�G���L�̕��ꌹ�����r�b�N���j�A�����قǂ́A�e��@�\�A���p�r�A�ȃG�l�̓d���A�Ɩ����ނ��I���\�ɂȂ�܂����B |

�i�z�q�p�v�j |

| �����E�߁u������|����v�̎��W�� |

������̎����ف@�Q�n������s

�s0273-23-3300�@�i�R���H�Ɠ��j

������̎����ف@�Q�n������s

�s0273-23-3300�@�i�R���H�Ɠ��j

���{�̂����蔎���ف@���쌧���z�{��

�s026-247-5669

���{�̂����蔎���ف@���쌧���z�{��

�s026-247-5669

�]�˖���X���@�_�ސ쌧���䒬�@�s04565-81-5339

�]�˖���X���@�_�ސ쌧���䒬�@�s04565-81-5339

���Α��Ƃ����є����ف@���쌧���Α�

�s0268-85-2474

���Α��Ƃ����є����ف@���쌧���Α�

�s0268-85-2474 |

|

|

|

|

|

| |

| ���� |

|

|

�Δ��̗��j�͈ӊO�ɐV�����B���Ƃ��Ɠޗǎ�����Ή��͂�������

�����̉Δ��͖����ȍ~�Ƃ����B�S�����͏��a�Q�O�N��ŁA�S�O�N��ɓ���ƐΖ��ɉ�����Ă���Ɣp��Ă��܂��B�~�̒g�[���Ƃ��Ă����łȂ��A����������܂��A����Ƃ炵�o�������Ƃ��Ă̖������������B

�ŋ߂ł͒Y�̒E�L���ʂȂǂ�������Ă��邵�A����ЂƂŐF�X�ȗǂ����Ƃ���������ł���B

�傫�����肠�Ԃ�ƌ����鏬���ȕ�����A�X��ɒu���Ďg�p�����Ƃ����c���ȕ��܂ŐF�X�ƁB�f�U�C�����l�X�Ɏ�����Â炵�č���Ă����B

����K�[�f�j���O�̔��Ƃ��Ė����͕ς���Ă��܂����l�����c�B

���N�̓~�A�Δ��̒Y����Ƀg���C���Ă݂Ă͂��������낤���B

�i�吼�G���j |

|

|

|

| |

| �����v |

|

|

���v�͏��^���A��������ڎw���āA���W����܂����B���{�͖������ォ��A�O���̍����x�Œቿ�i�ȋ@�B�����v���A������A���@���A���v����ς���܂����B���͔��W���ĕ֗��ɂȂ����Ƃ͂����A�l�̕�炵�̒��ł̓[���}�C���̎��v�������v�Ȃǂ����y���Ă��܂��B

��́A�����v�͒��B�R�X�g�������A���������̐��x�������A�g�p����ۂ̎�Ԃ��ȕցA�Â��ʼn��x��h��Ȃǂ̕ω��ɋ���������A�����k�̍��̃��[���b�p�ŏd�ꂽ��A���ւ⋳��̐����h�A�q�C�p�Ƃ��ĕ��y����܂����B����ɔ�ׁA�����̋@�B�����v�͉����傫���̂ŁA����ł͎g�p����܂���ł����B����ɔ�ׂāA���v�̕��y�̎d�������X�ɂ���ĈႤ�������Ă��܂����B

�����炿����Ɛ̂ɁA�ƒ�ɂ����ꂽ�A�ؐ��̃[���}�C�����v�̑傫�ȐU��q�́A���肵�����x��������ׂ̂��̂������悤�ł����A���ƂȂ��Ă͍����v�Ɠ������A�֗����ȊO�ɂ��A��炵�̒��ł͐F��Ȏ��v�̂������������Ă����̂��ȁA�Ǝv�킹�Ă���邻��Ȉ�ł��B

�i�Έ䕶�T�j |

|

|

|

| |

�����ޑ�i����Ԃ����j

���ޑ�Ƃ����Ǝv�������Ԃ̂́A�T�U�G�����Ƃ̒��̊Ԃ̊ۂ��e�[�u���ł���B ���ޑ�Ƃ����Ǝv�������Ԃ̂́A�T�U�G�����Ƃ̒��̊Ԃ̊ۂ��e�[�u���ł���B

�u��H����݂�Ȃň͂ށv�Ƃ������Ƃ��]�ˎ���܂ł̓��{�ł͂ł��Ȃ��āA��l��l�̖��X�V�ŐH�������Ă����B���ꂪ�A�����ɂȂ��Ďl�������ɂȂ����ƈ�e�[�u�����͂ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

���̑��ޑ�����a50�N��ɓ���ƃ_�C�j���O�e�[�u���ɕς��͂��߁A���܂���{�̉ƒ�͂قƂ�ǂ��_�C�j���O�e�[�u���ɂȂ��Ă���B�������A�ŋߖ����ޑ䂪�l�C�̂悤���B�܂��߂�@�\���ƍ����ĐH�ׂ邭�났�����{�l�̐����ɍ����Ă���̂�������Ȃ��B

|

�i���c���q�j |

| ���Q�l�����F����a�q���w���a�̂��炵�����فx�i�͏o���[�V�Ёj |

|

|

|

| |

�������ݎ��V���K�[�~�V���@

���l�E��q��j�@���z���A�p�������Ƃ������̃R���N�V�����Ƃ��ē���B

�@���n�ɋ��̃X�t�B���N�X���̓������{�f�B�A���ʂ̃����[�t�ASINGER�̃��S�ƗL�@�I�f�U�C����g�ݍ��킹���r���B�Ȍ�̃~�V���̌��^�ƂȂ����A�����J�E�V���K�[�Ђ̑�\�I�X�^�C���B ���l�E��q��j�@���z���A�p�������Ƃ������̃R���N�V�����Ƃ��ē���B

�@���n�ɋ��̃X�t�B���N�X���̓������{�f�B�A���ʂ̃����[�t�ASINGER�̃��S�ƗL�@�I�f�U�C����g�ݍ��킹���r���B�Ȍ�̃~�V���̌��^�ƂȂ����A�����J�E�V���K�[�Ђ̑�\�I�X�^�C���B

�吳���珺�a�����A�m�����ɔ����A�u�������܂��ˁv�i�~�V���j����� �ƒ�ɕ��y���Ă������B���̈ߗ��s������A�~�V���͐푈���S�l�E��w��ɔ����I�ɕ��y�A�o�ϓI�������x�����B

�ƌv�ݏo���ƍ�����u�~�V���v�́A���������𖾓��։^�Ԗ��̎Ԃ������ɈႢ�Ȃ��B

|

�@ �@ |

�i�ɓ����q�j |

���Q�l�����F�u�m�ق̎���v�i���a�̂��炵�����فj |

|

|

|

| |

|

���~���@

���R�[�h���Đ�����@�B�B�吳���珺�a�ɂ����č��ꂽ���A�ґ�i�i���������Ђ�j�������B

|

|

���l�R�A���J

�����̒��ɒY�����Ēg���Ƃ��Ă����B�d�C�R�^�c�����y����ƁA����������������肵�Ă����B |

|

���͂���

������ɕ��������A���������Ėڕ����͂���B |

|

�����W�I

1925�i�吳14�j�N���烉�W�I�������n�܂�B���a��������}���Ɋg����A�����̌�y�̎���ƂȂ�B

|

|

���①��

�d�C�①�ɂ����y����܂ł́A�X�①�ɂ��g���Ă����B��̒i�ɕX�������āA���̒i�̐H�����₵�Ă����B����́A�c�Ɨp�ő�^�ł���B |

|

�����ʑ�

���a�����̂��́B�u���m�Ƃ����v�Ə����Ă���B���݂ł́uTOTO�v�Ƃ�����ЂɂȂ��Ă���B

|

|

�������i�X���C�h�@�j

�ЂƂЂƂɃX���C�h������ĉf���o�����E�́A�e���r��r�f�I�̖�����O�ł͋M�d�i�ł������B��l�̌�y�ɂ��g���Ă����B

|

|

|

|

| |